【コラム】健康経営から生まれる健康経営資本の考え方について ‐変革の時代の健康経営 前編‐

特定非営利活動法人健康経営研究会

副理事長 平野 治

健康経営を提唱したのが2006年ですから、来年(2026年)で健康経営は20年を迎えます。

20年という時間の中で社会は大きく変わりました。大事件ということでいえば、2011年3月に起きた東日本大震災と2020年のコロナウィルスによるパンデミックの二つは、歴史に残る大事件だったと思います。

また、人に大きな影響を与えた社会的な出来事としては、何と言ってもAIの登場でしょう。AIによって社会構造そのものが大きく変わっていく様をいままさに世界の人が体現しているのかと思います。

直接的にAIに無縁な方も多いとは思いますが、インフラとしてAIが基盤になると、働き方・暮らし方など社会システムやライフスタイルすべてに少なからず影響が出てきます。

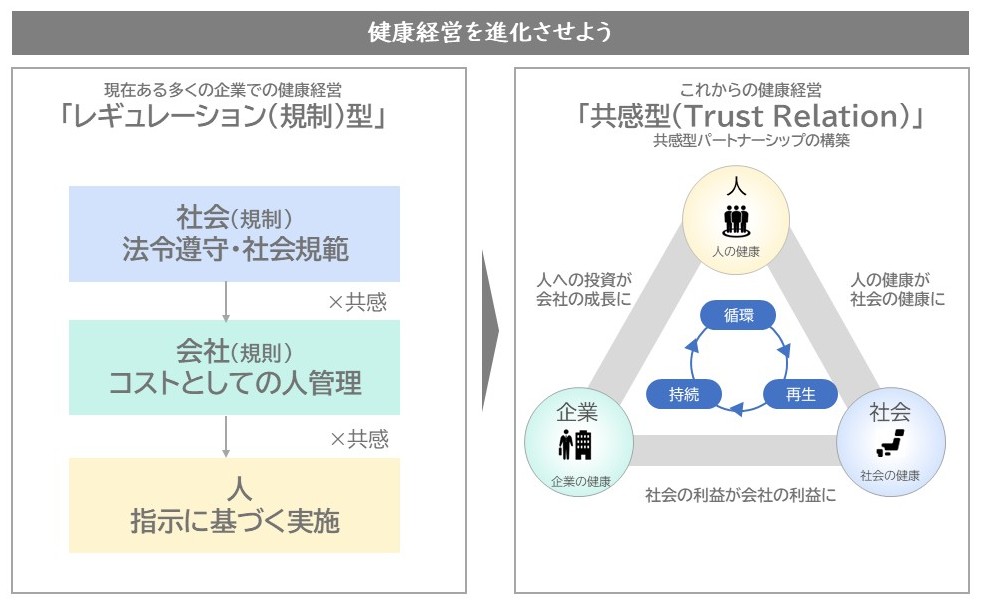

このような社会背景の中で、今年(2025年)3月にNPO健康経営研究会と健康長寿産業連合会の二つの機関が連携して「健康経営の進化」という提言を作成しました。

この提言は、社会や市場の変化をマーケティング視点で考え提言書にまとめたものです。

今回のテーマである、変換の時代の健康経営については、前編と後編の二回でお話しししたいと思います。

これからの皆さんが健康経営を考える上で、参考になればと思います。

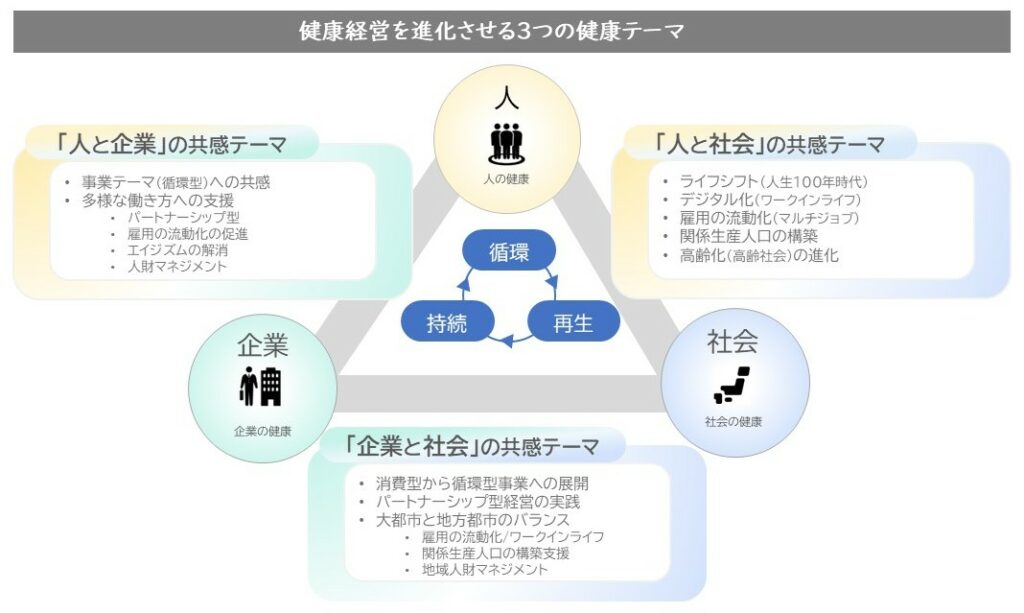

「変革」という言葉が各所で頻繁に用いられるようになりましたが、その多くは産業界における文脈で語られてきました。しかし、これからの健康経営においては、「人と社会」、そして「人と働く場」との関係に着目し、人を中心とする新たな「人的資本の変革」を構築する必要があります。特に、人口減少が進む時代において、「分散化」という概念は、健康経営の進化を考える上で極めて重要な視点となります。これまでの、集中型の組織運営や都市部への労働力の一極集中といった従来の枠組みが、限界を迎えつつある今、働き方の多様化、地域社会との連携、更にはデジタル技術の活用を通じた健康づくり等の、新たな仕組みづくりが求められています。

2040年における健康経営の在り方を展望するにあたり、「人と企業」「人と社会」「企業と社会」の関係を多面的に考察しました。その結果、「人財」という社会資本の在り方こそが、健康経営の進化を支える根幹であると位置づけるに至りました。人は、加齢とともに知識や経験を蓄積し、成長・進化し続ける存在です。しかしながら、健康問題に適切に対処できなければ、その潜在的な能力を十分に発揮することが困難になります。さらに、企業が担う健康管理の範囲にも限界が見え始めており、従来の企業中心の人材管理では対応しきれない現実が明らかになりつつあります。

すなわち、今後の健康経営においては、経営者の戦略的判断だけでは持続的な発展を遂げることは難しく、

「人」「企業」「社会」が一体となり、相互に支え合いながら、健康を維持・向上させる仕組みが必要不可欠となります。

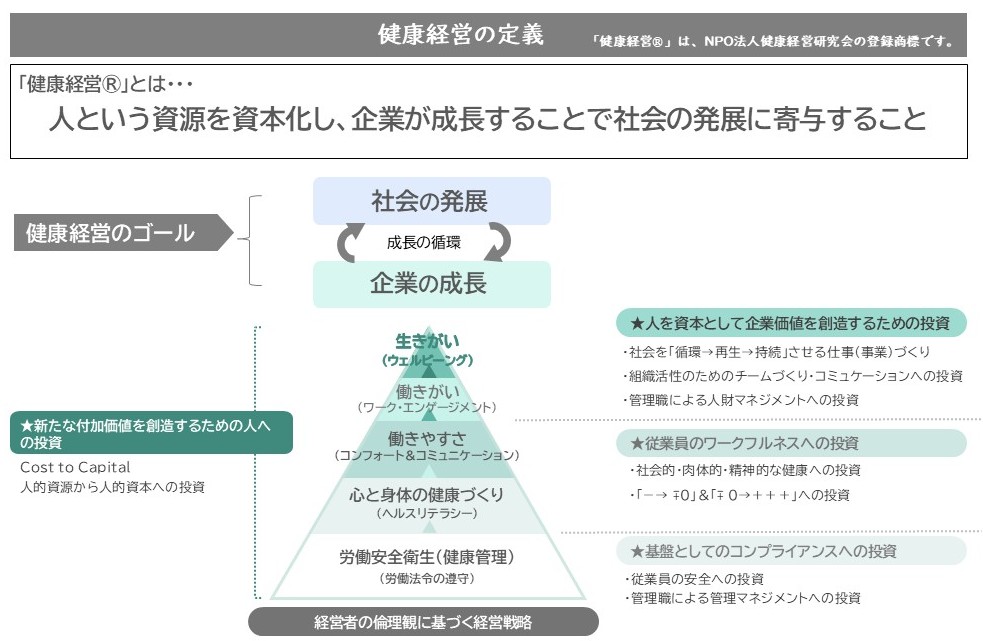

「人という資源を資本化し、企業が成長することで、社会の発展に寄与する」という循環構造を築くことこそが、健康経営の本質的な進化であると考えます。

企業の最重要課題としての人への投資について考える

2015年に国連が提唱したSDGsや2020年からカーボンニュートラルをテーマにしたGX(Green Transformation)など、いわゆるグローバルアジェンダが世界で共有する戦略テーマとなっています。日本においても、産業構造が大きく変わりつつあり、それに伴い、社会や企業活動における人の位置づけも、リソース(人材)からキャピタル(人財)へと変化し、「人への投資」といった言葉が企業経営の中で浸透し始めています。一方で、人口減少問題や貧困などネガティヴな社会課題もクローズアップされてきています。

このような背景の中で、健康経営も企業戦略としてのアップデートが必要となり、2021年に、健康経営深化版(通称)を社会背景に合致した戦略として提唱しました。しかし、社会環境変化の速度は増しており、このことは人の働き方にも大きな変化を及ぼし、人財が重要な社会資本として位置づけられるようになっています。また、「人の気分によって経済が動く」といった、行動経済学の考え方も浸透してきており、これまでのマクロ経済から人を基点に経済を考えるフェーズに移り変わりつつあります。

健康経営の基本的な目的である「人財の資本化」という戦略テーマは、2006年から変わりませんが、社会構造に合致した健康経営の戦略を考察することが求められているように思います。当初は、企業視点に基づくマネジメントの中で健康経営の取組みを考えてきました。しかし昨今の社会変化を鑑み、未来型の企業戦略として健康経営のあり方を考えた場合、企業視点のマネジメントから、人を基点としたマネジメントとして捉えていくことがより重要になってくるではないかと考えています。

これまでは、企業が社内で健康経営に取り組むことが中心でしたが、これからの時代は、企業活動は社会的な評価を加味することも重要な戦略となり、そのことが企業ブランディングにも大きく影響するようになってきています。いわゆる、パーパス経営が注目されるのも、社会的な視点でのマネジメントという点であり、これらの視点を意識した企業ブランディングが直接、その職場で働く人にとっても大きなモチベーションとなり、「働きがい」にも関係してきていると思います。また、2021年の健康経営深化版(通称)で提唱した人と働き方の関係についても、これまでのワークライフバランスといった、企業マネジメントの規定の中で働くスタイルから、ワークインライフという働く人が働き方を選択するといった傾向がうかがえるようになってきました。例えば、副業や兼業などは、ワークインライフの幕開けと捉えてもよいかと思います。

変革する社会の中で、人という資本の存在を企業戦略として考えることが、社会の発展(Social Capital)につながり、人の暮らしの豊かさ(Good Life)を創るものと考えています。

そのため、人財を基点とした健康経営を考える場合、人財という社会資本のカタチについても再考する必要があると考えます。

次回、後編では、「健康経営投資を通じた人的資本づくりの考え方」や「人財マネジメントの時代での健康経営の考え方と評価の在り方」についてお話ししたいと思います。

【QOLeadからのお知らせ】

平野先生登壇のセミナー開催が決定いたしました!

講師紹介

-

- 平野 治

- 非営利活動法人 健康経営研究会 副理事長

- 1988年H2O綜合研究所を設立

資生堂「新業態計画」、東急電鉄「多摩田園都市まちづくりプラン」、エーザイ「認知症潜在市場マーケティング」、ヤクルト本社「ヤクルトレデイ・コミュニティ・チャネル戦略」、九州電力「新事業領域マーケティング」、NHK「マネジメント講座」などの事業マーケティング計画に関わるなかで、2005年にソーシャルマーケティングとして「健康経営」の概念を構築し、2007年、非営利活動法人 健康経営研究会を岡田邦夫氏と設立し、人の健康を会社資本と位置付ける新しいマーケティング・マネジメントの提案を行う。